在当下,企业所处的外部环境可谓荆棘丛生。全球经济增长持续承压,无论是发达国家还是发展中经济体,都深陷增长乏力的泥沼。在此背景下,中国的领导者和C层级高管们最为关注的两件事浮出水面:其一,全球经济衰退/经济增长放缓,该挑战是72%的中国C层级高管以及64%的中国领导者最为关注的业务挑战之一;其二,打造韧性组织,有63%的中国C层级高管以及54%的中国领导者将其列为最为关注的业务挑战之一。这两大挑战的占比,显著高于其他选项。并且,与上届调研中国C层级高管们选择的前两项——「超越主要竞争对手」和「吸引及留住顶尖人才」相比,有着天壤之别。

在全球经济低迷的逆境之中,各层级领导者及员工都面临着巨大压力,对于工作的热情及动力可能下降,产生职业倦怠的情况也会增多。此时,如何打造韧性组织,充分发挥韧性的力量,就成为了大多数企业关注的焦点话题。

究竟什么是韧性(Resilience)?韧性,是指个体在面对压力、困难或挑战时所展现出的适应能力与恢复能力。

这里的恢复能力,并非简单地回到初始状态,在当前经济增长放缓、地缘政治冲突频发、复杂性和不确定性与日俱增的世界里,原本的状态或许并非最佳状态。因此,在这样的环境下,韧性意味着能够顺应变化而改变,具备强大的适应能力。唯有保持柔软灵活,才能拥有真正的恢复力。这就要求领导者不仅自身要更加柔软灵活,还需激发团队的韧性。

韧性对于组织的价值不仅仅现在能更好地适应变化,也体现在更低的倦怠和更高的敬业度,那中国领导者的现状究竟如何呢?

职业倦怠,又称职业枯竭症,是一种由工作压力引发的心理枯竭现象。它主要表现为个体在长期的工作压力下,出现身心疲惫、情感耗竭、去人性化以及个人成就感下降等多维度的症状。

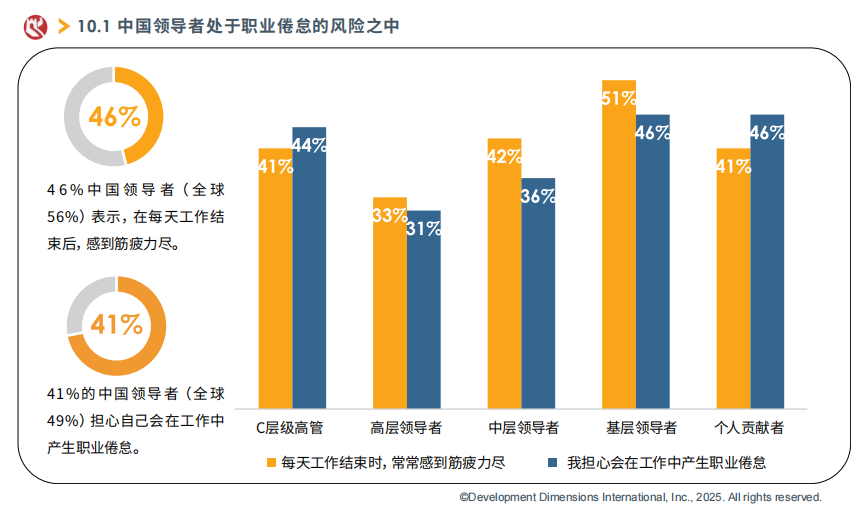

通过对全球领导者和中国领导者的倦怠情况进行对比(如图表10.1所示),我们发现约46%的中国领导者表示,在每天的工作结束后,时常需要到筋疲力尽(相较于上届调研的49%,略有下降);并且,约有41%的中国领导者表示担心自己会在工作中产生职业倦怠。与全球领导者的数据(56%和49%)相比,中国领导者在这两方面的倦怠比例均更低。

与上届调研相比,全球领导者中「每天工作结束时,常常感到筋疲力尽」的比例下降了16%,中国领导者的这一比例略有所下降。这一变化或许与疫情结束、经济下行等因素存在一定关联。

并且,我们的调研数据发现,年轻领导者的倦怠比例相对较高。随着国内经济增速放缓,年轻领导者的职业生涯发展可能相对缓慢,由此产生的成就感和认同感缺失,或许是他们更容易倦怠的原因之一。

而就不同层级的中国领导者的倦怠比例来看(如图表10.1所示),基层和中层领导者在「每天工作结束时,常常感到筋疲力尽」的比例最高,分别为51%和42%,而高层领导者的比例最低(33%)。在「我担心自己会在工作中产生职业倦怠」方面,基层领导者和个人贡献者的比例最高,均达46%,而高层领导者的比例最低(31%)。

由此可见,高层领导者较少出现倦怠情况,并且对未来的倦怠风险也并不担忧;而基层领导者不仅当下倦怠感强烈,还对未来的倦怠风险忧心忡忡。对企业战略和团队目标的清晰认知程度,是导致倦怠的重要因素之一。这些数据或许暗示着,在组织自上而下传递企业战略目标和团队目标的过程中,信息传递至基层领导者和个人贡献者时已大幅衰减。这使得基层领导者和个人贡献者对自身工作的目标和意义认识不足,进而丧失价值感和成就感。

此外,工作的自由度和灵活度同样是影响倦怠的重要因素。这些数据在一定程度上表明,基层领导者和个人贡献者的工作量是线性较高,且缺乏自主性,这也是导致他们产生倦怠情绪的原因之一。

结合前文对于不同层级领导力质量的观察——层级越高,领导力质量越高,可以发现,中国企业普遍存在着高居有能力、有活力,而基层领导者能力短缺且疲惫不堪。这会导致即便高层战略决策做得再好,依然面临落地执行走样的困境。

员工的倦怠对于组织的影响显而易见,倦怠不仅会带来工作效率的下降,客户满意度的降低;还会导致员工的创造力和解决问题的能力减弱,优秀员工的倦怠还有可能导致人才的流失。此外,倦怠具有传染性,一位员工的倦怠可能会带来一群员工的倦怠,影响组织氛围。

精神离职指的是员工在工作中表现出不积极参与、缺乏组织承诺以及不愿意超越职责的行为。美国经济学家艾伯特·赫希曼赫希曼在《退出、呼吁与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应》一书中写道,人们对组织不满时,往往会有的三种选择,离职(Exit)、呼吁(Voice)与忠诚(Loyalty),即EVL模型。此后,又有研究者完善了这一模型,增加了漠视(Neglect)。精神离职其实就是漠视的一种表现。

对比上届调研和本次调研中全球领导者的敬业度数据,我们发现全球领导者在这方面的表现均有所下降。而尽管处于全球经济衰退、增速放缓的大环境下,与全球领导者相比,中国领导者在敬业度方面的表现仍更为出色(如图表10.2所示)。尤其是在「我有足够的时间/能力在自己的岗位角色中尽职尽责」这一项上,中国领导者的比例高出全球领导者近21%。

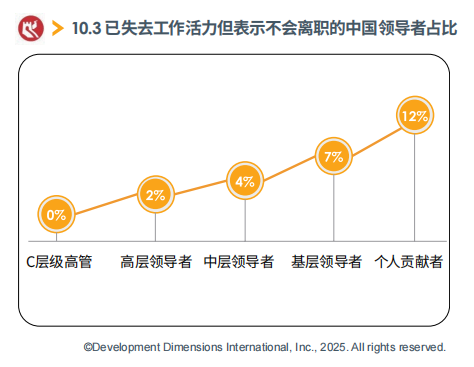

进一步对不同层级的领导者和员工「精神离职」的数据进行分析(如图表10.3所示),我们发现,在个人贡献者群体中,未来一年不打算离职但已失去工作活力的占比最高,达 12%。基层领导者紧随其后(7%)。此外,在未来一年不打算离职的人群中,个人贡献者的整体敬业度最低,其次是基层领导者。

究竟是什么原因导致了「精神离职」现象的出现呢?当人们对自身工作的目标和意义感到迷茫,在工作中缺乏动力,感受到企业管理缺乏人性化,或者对组织存在不满,但又因外部大环境不佳而受限无法离开时,「精神离职」便有可能悄然发生。

那么,为何层级越低,在不打算离职的人群中「精神离职」的比例越高呢?结合前文提到的「精神离职」的原因,我们可以推测,在组织中,层级越低的员工越有可能对自己工作的目标和意义认识模糊,更容易缺乏工作动力。同时,层级越低,工作的自主性也越低,这使得员工更容易感受到企业管理缺乏人性化。再考虑到当前外部经济环境的影响,也就不难理解为何层级越低,「精神离职」的比例越高了。

然而,无论是全球领导者还是中国领导者,在「工作使我充满活力」这一表述上的比例都相对较低。这在一定程度上反映出,受全球经济变化的影响,领导者的工作活力有所下降。通过对中国领导者和员工中未来一年不打算离职人群的敬业度数据进行分析,我们得以洞察到企业员工精神离职的占比。数据结果显示,工作活力方面最值得关注,尽管这部分人不打算离职,但他们中已有5%人并不认为工作能够让他们充满活力,而这一数字在上届调研中为3%,我们可以推断,「精神离职」的中国领导者占比在疫情过去后,反而在上升。

「精神离职」对企业的负面影响不容小觑,它不仅会降低组织效率,还可能致使优秀员工变得平庸,丧失创造性。此外,与职业倦怠类似,「精神离职」同样具有传染性。那么,如何识别「精神离职」的员工呢?当员工表现出领导交代什么就做什么,对不合理的安排也一概照办,毫无建议和要求;遇到问题不主动沟通,沦为「和事佬」,不愿深究真正原因;对企业先前的抱怨不再提及,对企业的制度和要求漠不关心,变得低调平庸,缺乏主动性和创造性;面对领导的苛责毫不畏惧,行动迟缓等情况时,大概率该员工已经处于「精神离职」状态。

为了助力各层级领导者及员工预防职业倦怠和「精神离职」,组织必须打造韧性组织,领导者也应充分利用韧性的力量,在充满不确定的外界环境中迅速适应和恢复。

• 领导者层面

那么,作为领导者,在打造韧性组织的过程中需要能够做到什么呢?

首先,领导者必须与团队成员建立深厚的信任关系。信任是开展一切任务的基石,良好的信任关系对于打造韧性组织起着至关重要的作用。

其次,当团队成员承受压力时,领导者需要展现同理心,在值得肯定之处给予团队成员充分的肯定与鼓励,并与他们共同探讨突破现状的方法,助力员工找到应对压力的策略,摆脱压力带来的困境。

再者,当今环境瞬息万变,企业为适应不断变化的环境,需要对组织战略、架构、策略等进行调整。这意味着对于组织的团队和个人而言,变化成为一种常态。作为领导者,在带领团队应对变革时,要展现出同理心,理解变革给员工个人带来的压力与困难,与员工共同商讨如何通过学习适应变化,探讨加速变革的方式,并对员工为变革所付出的行动给予肯定和奖励。

最后,在日常工作中激励团队,也是打造韧性领导者不可或缺的关键环节。激励团队不仅要明确团队的共同目标,将目标细化为具体的行动路径,确保团队内部信息透明;还要在团队取得成功时及时给予肯定和奖励,在团队遭遇失败时,鼓励团队从失败中汲取教训。此外,增加沟通的频次,鼓励团队成员之间相互支持、协作,也是激励团队的重要途径。

• 组织层面

从组织层面来看,若想打造具备韧性的组织,需要从以下四个方面着手:

1.选拔合适的领导者:打造韧性组织,领导者需具备多种能力。在此特别需要关注那些难以通过培养获得的个人特质,包括韧性、适应力、成长思维、同理心、利他不自私等品质,而选拔具备这些特质的领导者至关重要。

2.建立辅导文化:从组织层面出发,每个层级的领导者都应展现出辅导能力,尤其是在应对压力和适应变革方面。领导者需从过去单纯关注任务,转变为在关注任务的同时,关心员工的身心健康以及他们所面临的压力。若自上而下每个层级的领导者都能做到辅导员工,帮助员工找到应对压力的方法,打造韧性组织便指日可待。

3.聚焦能力培养:企业通过人才盘点对组织内的领导者进行全面摸排后,往往会发现具备打造韧性组织所需全部能力的领导者寥寥无几。因此,培养成为必不可少的环节。那么,哪些人需要被培养呢?那些在难以培养的能力方面没有明显短板,在容易发展的能力方面需要补足的领导者,是更合适的对象。而需要培养的能力,既包括那些易于发展提升的能力,也涵盖团队整体存在明显短板的能力,以及虽非短板但对打造韧性组织至关重要的能力。

4.提供额外支持:打造韧性组织并非领导者个人的单打独斗,组织层面给予领导者额外的支持至关重要。例如,在制度层面进行调整,在激励政策方面给予倾斜等,这些举措都有助于领导者打造韧性团队。

「2025 全球领导力展望|中国报告」 深入剖析了领导力所处的商业环境、现状及未来发展趋势。该报告基于对 2,568 位中国领导者和 228 位 HR 专业人士的调研数据,并结合全球共 10,796 名领导者和 2,185 位 HR 专业人士的调研数据进行对标分析,得出了 15 项具有深度洞察意义的数据结果。如需了解更多,请查看完整报告。

订阅我们的电子通讯,获取最新的领导见解

订阅我们的电子通讯,获取最新的领导见解

本文基于《2025全球领导力展望》调研数据,探讨中国企业领导力发展资源的投入现状及错配问题,并提出优化建议,助...

重大的变革往往意味着重大的机遇。当下,制造行业想要抓住时代的机遇,需要系统性打造组织永续的力量,才能够在整个制...