领导者的干劲正在消减。我们的调研结果显示,全球60%的领导者表示,他们在一天的工作结束后,感觉自己已被「掏空」,这是很强烈的职业倦怠迹象。在我们的调研不断推进的过程中,伴随数据的增多,这一比例也不断上升。

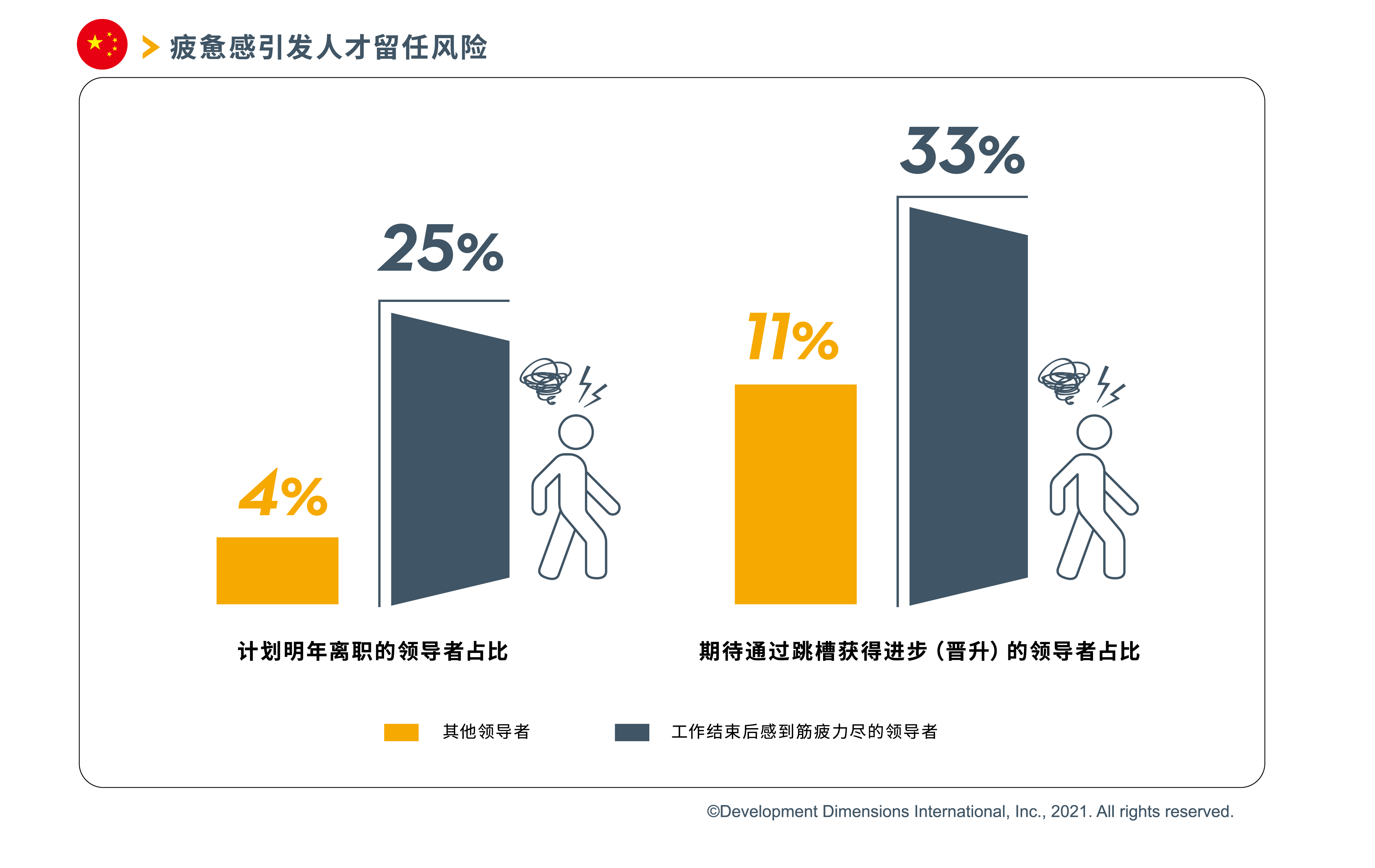

这种职业倦怠感带来的最严峻的风险便是人才留任。在那些表示自己在一天工作结束后感觉精疲力尽的中国领导者中,33%表示未来会跳槽(全球44%),25%表示他们预计在明年离职(全球26%)。相较之下,在那些一天工作结束感觉精力尚可的中国领导者中,仅有11%表示会在未来离职(全球24%),且只有4%可能会在明年内离开目前供职的公司(全球6%)。

调研显示,对于那些渴望晋升的高潜员工而言,职业倦怠感的比例较领导者更大。根据对全球1,000多名高潜员工的调研数据可知,86%的员工会在一天工作结束后感觉精疲力尽,较去年增加了27%,同时,相较于那些在一天工作结束感觉精力尚可的员工,这些高绩效员工的离职可能性是其两倍(37% vs. 17%)。

这样的结果在中国也呈现了十分类似的趋势。其中就计划于一年内离职的数据而言,其与全球的数据差异不大。特别需要注意的是,相较于全球数据,一天结束时感到精疲力尽的中国领导者表示,他们希望通过跳槽以取得进步的可能性是其他领导者的三倍(33%)!

引发职业倦怠的原因有很多,现如今商业与组织环境变化迅猛,领导者和员工们不仅在推动企业积极增长,同时还需要持续提升新技能方能应对,加上许多企业在用人之时经常会出现「能者多劳」的倾向,这也导致优秀的领导者与高潜员工面临着更大的压力与挑战。

除了企业环境外,随着时代变迁,多数的工作者在思考工作价值时,早已不单是为了获得一份薪水,同时也期望在工作中能有更多的成就感、持续发展与自我实现,这也是他们在工作中能保持活力与激情的重要原因。在过去的研究中已经证实,领导者直接影响着组织管理职业倦怠的好坏程度:即便员工做着同样的工作,但面对不同类型领导者时,其工作的状况与态度也会出现天壤之别,例如:有些人即便是做「朝九晚五」的工作一天后也感到疲惫不堪,但同样的工作在面对不同领导时,即便是「早出晚归」,也仍然在下班后感到精力充沛。遗憾的是,不到1/5的领导者(中国16.5% vs. 全球17.8%)有信心帮助团队成员避免职业倦怠。

对此,我们提供以下几个建议作为参考:

1.以同理心为起点

针对那些为避免员工出现职业倦怠已做好万全准备的组织和那些尚未准备好的组织,我们进行了差异调查。调研发现影响职业倦怠的头号因素,是领导者展现同理心的能力——在更人性化的层面上将团队凝结在一起。

虽然中国领导者通常认为自己在表现同理心方面做得不错,但我们发现疫情期间,全球领导者在同理心这项能力上的自我评价下降了15%。这种下降表明,当领导者处于高压之下时,即使是在其团队成员最需要同理心的时刻,多数领导者也难以表现出同理心。与此同时,调研中也显示领导者们在选择未来三年需进一步发展的关键技能中,除排名第一的战略思维外(中国75% vs. 全球72%),沟通(中国70% vs. 全球62%)与同理心(中国69% vs. 全球52%)仍以近70%的得票率名列前茅,显示领导者们也明确理解其重要性。这也为企业及HR指引了一个明确的方向,除依靠领导者更多自我修炼外,持续提醒、发展与支持领导者也是必要的行动。

2.以辅导授权做支撑

我们知道,影响员工在面对同样的工作上有不同表现(疲惫不堪或精力充沛)的原因,包括在工作中是否能获得成就感、掌控感与持续发展。其他相关研究中亦显示人天性不希望被细节管理与控制,而是期待被引领、提升,以及在工作时能拥有参与意见的机会与对工作方式的选择权。因此,领导者的互动及工作管理的能力对于减少职业倦怠至关重要。出色的辅导和妥善的授权可确保员工持续成长、对工作有主人翁意识与控制权,并确保工作量及资源适当匹配。

3.以共同愿景为引领

许多企业或部门都有着各自的愿景或目标,但我们经常可以看到这些愿景和目标与员工之间并未产生连结。尤其现今不再是对老板唯命是从的时代,人们更倾向于关注工作价值与自我实现(新世代的工作者尤然)。透过建立共同的目标与愿景,能让人们知道为何而战及为谁而战,对于激发工作的热情、降低职业倦怠亦能起到关键作用。在疫情期间,许多医护人员连续数月奔走前线、夙夜匪懈,面对各种风险与压力,大多都是本着一份使命感与愿景,才让他们更有勇气与精力面对困难与挑战。此外,领导者发挥影响力,帮助员工与团队确定工作的优先顺序,同时激励团队围绕共同目标努力,亦能起到非凡的作用。

完整版全球领导力展望调研

完整版全球领导力展望调研